라이프 | 전시소개

가족도,

이국의 틀 속 친숙한 시선(東道西器)

| 전시명 | | 가족도, 이국의 틀 속 친숙한 시선(東道西器) |

|---|---|

| 주요 작가 | | 배운성(裵雲成) |

| 출품작 | | 44점 |

| 날짜 | | 2025.6.28(토)~8.28(목) |

| 시간 | | 10:00~19:00(휴무 없음) |

| 장소 | | CLUB1 PB센터 B1(서울시 삼성동 169-8) |

최초로 유럽에서 전문적인 미술 교육을 받은 배운성(1900~1978) 작가의 작품 활동은 기존 근대 일본을 통한 서양미술의 굴절적 수용을 극복하고 있습니다. 그의 회화는 동양적 소재를 서양의 방식과 색으로 풀어내며 이국적 분위기를 자아내는데요. ‘동양의 고전을 버리지 않고 양화를 완전히 우리 것으로 해야한다’는 배운성의 회화관을 통해 서양화 기법 속 담긴 우리의 요소를 재인식하는 기회가 될 것입니다.

‘오늘날에 와서는 “巴里의 天才畵家 裵雲成” “조선의 화가 배운성”이라는 이름을 佛蘭西 뿐만이 아니라 全 歐州에 그의 이름이 퍼지지 않은 [곳]은 없고 그곳을 모르는 사람도 없게 되었다고 한다. 지금에 와서는 巴里는 물론하고 歐州 諸國에서 氏를 초청하여다 각 대학에서 東洋畵[에] 대한 강의를 듣는다고 하며 그 밖에 巴里나 다른 여러 도시나 여러 나라에서 개최되는 전람회에는 으레히 ‘조선화가 裵雲成’ 氏의 그림이 特選의 자리를 오로지 차지하여 와서 氏가 상금을 타기도 무릇 수십 차를 넘었으며, 氏의 그린 그림이라면 상당히 고가의 것으로 佛國人으로도 氏의 그림을 한 장이라도 가지는 것을 커다란 영광으로 알게쯤 되었다고 한다. 조선이 낳은 天才畵家 氏의 존재는 全歐州的이다. 실로 반가운 바 사실이다.’

龍興江人, 「歐洲에서 活躍하는 人物들- 白衣人材들의 빗나는 자취를 찾아」, 『삼천리』 8-2(1936. 2. 1) p. 82

1936년 발간된 『삼천리』의 기사는 배운성(裵雲成, 1900-1978)을 전 구주적 천재화가로 묘사하며 그의 활약상을 전하고 있습니다. 최초로 유럽에서 전문적 미술교육을 받은 그는 서양과 동양의 조형 요소를 조화롭게 융합시키며 그 성과를 인정받았습니다.

배운성은 1899년 서울 명륜동에서 가내수공업자의 아들로 태어났습니다. 유년 시절 부친을 일찍 여의고, 홀어머니 슬하에서 성장한 그는 어려운 가정 형편 속에서도 학문과 예술에 대한 열정을 키워 나갔습니다. 실업가 백인기의 서생으로 들어가 와세다 대학에서 경제학을 수학했으나, 1922년 백명곤의 독일 유학에 동행하며 유럽에 도착한 그는 곧 예술의 길로 방향을 틀게 됩니다.

베를린예술대학에 진학한 그는 조형예술의 세계에 빠져들며 본격적인 작가의 삶을 시작했고, 이후 파리, 로마, 빈, 프라하 등지로 활동 무대를 넓혀 나갔습니다. 1937년 파리에 정착한 이후에는 ‘샤르팡티에 화랑(Galerie Charpentier)’에서 개인전을 개최하는 등 국제 미술계에서도 두각을 나타냈습니다.

하지만 제2차 세계대전이 발발하면서 그의 여정에도 큰 전환점이 찾아옵니다. 파리 함락이 임박하자 그는 어머니의 초상화 한 점 만을 품에 안고 급히 귀국하였으며, 아틀리에에 남겨진 167점의 작품 중에는 대표작인 <가족도>도 포함되어 있었습니다.

1940년 고국으로 돌아온 그는 홍익대학교 미술과 초대 학과장을 비롯해 국전 추천작가, 심사위원, 경주예술학교 명예학장 등을 역임하며 해방 이후 한국 미술계의 중심 인물로 활약했습니다. 하지만 6.25전쟁의 격랑 속에 그는 월북하였고, 평양미술대학 교수로 재직하며 판화를 비롯한 다양한 분야에서 창작 활동을 이어갔습니다.

배운성은 말년까지도 파리에 남겨두고 온 <가족도>와 여러 작품에 대한 깊은 그리움을 품고 있었습니다. 그러던 중, 2000년 파리의 벼룩시장에서 그의 유작 48점이 기적처럼 발견되었고, 이듬해 국립현대미술관에서 회고전이 열리며 그의 이름은 다시금 한국 미술사 속에 조명받기 시작했습니다.

배운성의 예술 세계는 동양의 정체성과 사유를 바탕으로 서구의 조형 언어를 흡수하고 융합한 독창적 미학을 지니고 있습니다. 그는 전통적인 동양화 기법에 기반을 두되, 서양에서 체득한 회화적 형식을 능숙하게 받아들이며 자신만의 시각 세계를 확장해 나갔습니다. 이러한 예술관은 '동도서기(東道西器)'의 현대적 해석으로 평가받습니다. 곧, 동양의 사상과 미감을 내면의 뿌리로 삼고, 이를 서구의 기법과 매체를 통해 외화(外化)하는 방식입니다. 그의 화폭에는 낯선 타향의 풍경 속에 깃든 고향의 정서와, 서구적 형상 속에 투영된 동양적 사유가 깊이 스며 있습니다.

오늘날 그의 작품은 단순히 '이국의 풍경을 그린 화가'를 넘어, 식민지기와 전쟁, 이산(離散)의 비극을 살아낸 한 예술가의 내면과 시대의 흔적을 오롯이 담은 귀중한 예술적 기록으로 평가받고 있습니다.

배운성의 인물화는 스스로의 정체성을 담고 있습니다. 이방에서 그림을 그리는 현실, 그 속에서 자신의 고향과 뿌리를 돌이켜 자의식을 확인하는 예술가의 심정입니다. 배운성의 초상화에는 이국적 형식과 친숙한 감정이 공존하며 가족과 정체성에 대한 그리움을 응축하고 있습니다.

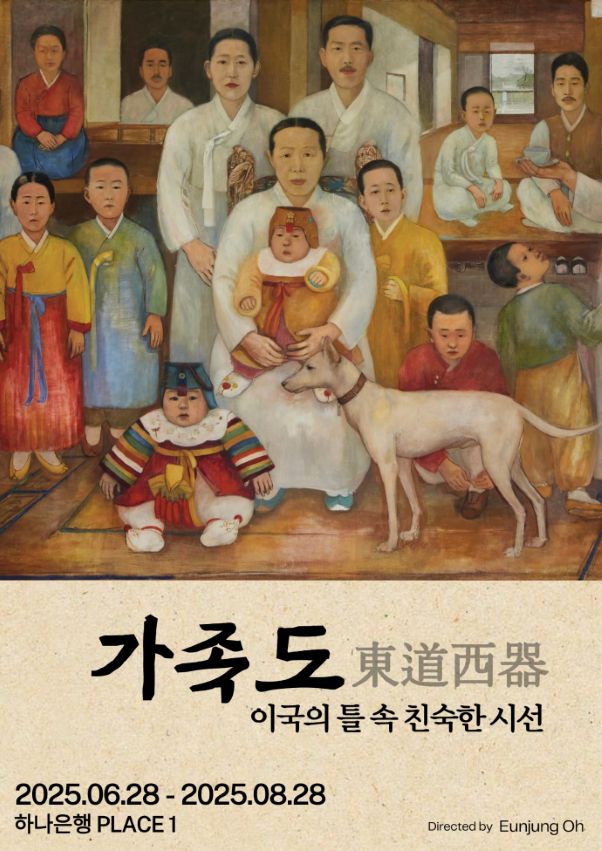

<가족도>, 1930~1935, 캔버스에 유채, 140x200cm

배운성의 대표작 <가족도>는 단순한 가족 초상화를 넘어 작가의 내면과 시대적 상황이 복합적으로 얽힌 ‘꿈의 보금자리’라 할 수 있습니다. 작품 속에는 전통 한옥을 배경으로 한 가족 구성원들이 한자리에 모여 마치 기념사진을 찍듯 정면을 응시하고 있습니다. 가운데 의자에 앉아 아기를 안고 있는 노인은 바로 배운성의 어머니로, 유럽 유학 시절 작가가 그린 어머니의 초상과도 똑같은 생김새로 묘사되어 있어 가족에 대한 깊은 애정을 드러냅니다. 대청마루 뒤로는 장독대와 이웃 기와집, 그리고 멀리 산이 펼쳐져 있는데, 이 한옥은 각기 흩어져 살아야 했던 가족들이 함께 모여 살기를 바라는 작가의 희망과 이상이 투영된 ‘이국에서 그린 꿈의 보금자리’라 할 수 있습니다. 유럽의 회화기법과 구도를 바탕으로 하면서도, 한옥과 전통적 공간 배치를 통해 동양적 정서를 담아내며, 작가의 고향과 가족에 대한 그리움과 정체성을 표현하고 있다는 점에서 매우 중요한 작품으로 평가받고 있습니다. 이처럼 <가족도>는 단순한 초상화 이상의 의미를 지니며, 배운성 작가가 겪은 시대적 격변과 문화적 정체성의 이중성, 그리고 그 속에서도 가족과 고향에 대한 변함없는 사랑과 희망을 담아낸 작품입니다.

<한국의 어린이>, 1933년 이전, 판넬에 유채, 73x60cm

<가족도>와 함께 함부르크 민속박물관 개인전에 출품된 <한국의 어린이>는 배운성이 돌복을 입은 자신의 어린 조카를 그린 초상화입니다. 조바위의 수, 복 분양과 술 장식, 턱받침과 타래버선 꽃무늬 자수를 섬세하게 묘사하였으며 그 위에 금분을 칠했습니다. 간결한 선과 부드러운 음영으로 아이의 이목구비를 표현한 해당 작품은 ‘평면적 배경과 대상의 선적 묘사로 가장 아름답고 화려하게 착색된 작품’이라 극찬 받은 바 있습니다.

(M.R.K, “Ein Koreanischer Kunstler in Deutschland”, Hamburger Fremdenblatt, Nr.81 (22, Marz, 1935) )

<화가의 아내>, 1938, 캔버스에 유채, 60x73cm

1937년에 결혼한 나드롱카 폰 브레데라를 그린 1938년 작품입니다. 의복문양에 가한 세밀한 붓질, 피부색과 옷주름에 가한 선묘, 또렷한 필선으로 서양인의 입체적인 눈매를 간결하면서도 강렬하게 살려내었습니다. 세밀하게 묘사한 눈썹, 눈매, 입술과 화려한 채색의 의복 문양이 두드러지는 작품입니다.

<기모노를 입은 일본 여인>, 1930년대, 판넬에 유채, 86x66cm

1930년대, 판넬에 유채

기모노의 허리때와 치마자락의 화려한 색상과 세밀한 묘사가 두드러지며 당대 유럽에서 유행하던 일본식 화풍 유화에 부합하는 작품입니다.

<어머니 초상>, 1930년대, 캔버스에 유채, 35x27cm

당초 작가의 어머니 초상으로 알려져 있었으나, 최근 작가의 프랑스 시절 유학생 출신으로 절친한 사이였던 윤을수(1909~1971) 신부가 남긴 엽서 기록을 통해 윤신부의 어머니를 그린 초상으로 드러났습니다. <가족도> 맨 가운데 위치한 인물이 이 작품 속 어머니와 매우 흡사한 모습입니다.

<모자를 쓴 자화상>, 1930년대, 캔버스에 유채, 54x54cm

<미쓰이 남작과 그의 업적>, 1935년, 목판화, 55x43cm

배운성은 유럽 유학 시절 독일의 케테 콜비츠(Käthe Kollwitz)에게서 목판화를 배웠으며, 이는 그의 목판화 실력에 큰 영향을 미쳤습니다. 그의 목판화는 단순한 선과 여백을 통해 주제를 명확하게 전달하며, 색채의 절제와 구도의 간결함으로 독특한 미감을 형성합니다. 월북 이후 북한에서는 평양미술대학 교수로 재직하며 목판화 교육에 힘썼고, 김일성의 초상화를 처음으로 목판화로 제작하는 등 북한 현대 판화 미술사의 발전에 크게 기여하였습니다.

이 작품은 당시 일본의 최고 기업인 미쓰이 물산의 독일지사장이자 일•독 문화협회 회장직을 맡은 미쓰이 타카하루의 모습을 담은 목판화입니다. 작품 오른쪽에는 신사참배 행렬과 일제를 상징하는 태양과 벚꽃 등이 표현되어 있고 남작의 가슴에는 훈장이 달려있습니다. 이 작품은 배운성이 보여주는 동도서기의 개념을 독특하게 표현합니다. 오른쪽 맨 아래에 그려진 불상과 십자가를 평형으로 매단 저울은 동서양의 서로 다른 종교와 문화가 조화를 이루는 것을 상징합니다. 서구에 일본문화를 도입하려한 미쓰이 타카하루의 사상을 상징적으로 표현한 해당 요소는 배운성의 회화관과도 상응합니다.

배운성은 유럽 유학 당시 한국의 풍습을 알리고자 하였습니다. 서양화의 선과 색을 따르면서도 한국의 것을 취하고자한 그는 국내 신문사에 조선의 풍속, 전통미술, 옛 건축물을 찍은 사진을 의뢰하였습니다. 그의 풍속화에는 아이들이 놀이하는 모습도 여럿 있습니다. 한국의 풍속을 담은 배운성의 작품들은 브뤼겔을 비롯한 유럽 풍속화의 영향을 받아 서양화의 형식 속 동양적인 소재를 결합한 이국적인 화풍을 연출합니다.

<줄다리기>, 1930년대, 판넬에 유채, 66x99cm

한국의 전통 놀이인 줄다리기를 하는 아이들의 모습을 묘사한 작품으로 민중적 삶에 대한 관심을 형상화하였습니다. 화면은 크게 두 집단이 마주 선 대결 구조로 붉은색과 푸른색의 원색이 어우러져 긴장감과 동시에 활력을 주고 있습니다. 아이들의 놀이나 어린아이라는 소재는 19세기 말 개항기에 외국 상인이나 선교사들에게 기념품으로 판매할 목적으로 제작된 조선 풍속화에도 자주 나타나는 소재입니다. 연출된 듯한 원경의 초가집 등 어색한 구도에서 한국의 전통을 서양에 소개하기 위한 의도된 작업을 포함한 작품임을 유추할 수 있습니다. 또 다른 작품 <제기차기>에도 소재만 다를 뿐 등장인물, 표정, 색채 등이 거의 유사한 것을 볼 수 있습니다.

<제기차기>, 1930년대, 캔버스에 유채, 72x102cm

<그네를 타는 아이들>, 1930년대, 판넬에 유채, 86x66cm

그네를 타는 아이들의 모습이 담긴 이 작품의 특징인 부감 시점에서 바라본 광경, 높이 설정된 지평선은 피터 브뤼겔(1525-1569)의 작품에서 자주 나타나는 요소입니다.

<귀가, 1938, 캔버스에 유채, 110x160cm>

배운성은 파리로 건너온 첫 해에 독일어 교수로 있었던 브루노 고성에서 학감으로 부임한 한국인 윤을수 신부를 만나 그의 의뢰로 성화를 제작하게 됩니다. 서양회화의 전형적인 성모자도상을 한국적인 소재와 동양화 기법을 이용하여 그린 것은 한국적인 양화추구를 위해 노력한 배운성과 가톨릭 사상의 토착화를 위해 노력한 윤을수 신부의 공통된 이념이 반영된 것으로 생각됩니다.

(김미금. (2005). 배운성(裵雲成)의 유럽체류시기(1922-1940) 회화연구. 한국근현대미술사학, 14, 125-167.)

<여인과 두 아이, 1930년대, 패널에 유채, 72x60cm>

한국의 전통 수목을 배경으로 한복을 입은 여인이 색동옷을 입고 있는 남자아이를 안고 있으며, 우측에는 십자가 형태의 나무를 가지고 있는 아이의 모습이 나타난 서양 기독교 도상입니다. 서양회화에서 전형적으로 볼 수 있는 성모자상을 한국적인 소재와 동양화 기법을 이용하여 묘사하고 있습니다. 세밀한 윤곽선으로 그린 인물들의 이목구비와 여인의 옷에 얇게 채색된 은색이 돋보입니다. 이는 일상적인 배경에 성모와 성자를 표현하는 16세기 네델란드 회화의 영향을 받은 것으로 보입니다.

김복기,「배운성의생애와작품연구」,상명대학교대학원미술학과석사학위논문,2011.

엄소연, 이시은. (2023). 배운성(裵雲成) 자화상의 멜랑콜리적 감성과 표현. 한국문학과 예술, 48, 431-459. 10.21208/kla.2023.12.48.431

김미금. (2005). 배운성(裵雲成)의 유럽체류시기(1922-1940) 회화연구. 한국근현대미술사학, 14, 125-167.

editor _ (주)아크리 오은정 디렉터

게시일: 2025.06.16