나이가 들면서 가장 무섭고 걱정된다는 치매. 치료제와 예방약 등 최근의 이야기가 궁금하다. 치매는 극복할 수 없는 병일까.

라이프스타일 ㅣ 건강

[건강 돋보기]

“치매, 아는 만큼 대비한다”

치료제는 나올까?

어떻게 걸리나

기억력 감퇴는 대부분의 노인들이 느끼는 문제다. 어떤 연구에서는 65세 이상 노인 인구 중 80~90%가 기억력 감퇴를 호소한다고 한다. 흔히 기억력 장애는 치매의 시초 증상으로 인식돼 앞으로 치매가 생기는 것은 아닌지 걱정을 하는 경우가 많다.

하지만 기억력 장애가 생겼다고 해서 다 치매가 되는 것은 아니다. 치매는 여러 가지 원인 질환에 의해 생기는 뇌 신경세포 손상의 결과다. 기억력뿐 아니라 공간지각력, 계산 능력, 판단력 등이 점차 떨어지고 급기야 일상생활 수행에 지장을 주는 상태를 뜻한다.

뇌 신경세포의 손상을 가져오는 모든 질환이 치매의 원인이 될 수 있지만 가장 흔한 원인은 ‘알츠하이머병’과 ‘혈관성치매’다. 특히 알츠하이머병은 노인성 치매의 70~80%를 차지하는 가장 흔한 원인이다. 뇌 안에 ‘베타아밀로이드(beta-amyloid)’라고 하는 독성 단백질이 만들어지고 쌓여 뇌 신경세포를 파괴하기 시작하고, 서서히 치매가 오는 것이다.

알츠하이머병 같은 퇴행성 치매 질환은 유전적 요인과 환경적 요인이 서로 복잡하게 작용해서 발생하는데 유전적 요인보다는 환경적 요인이 더 큰 것으로 보인다. 그러나 유전적 요인도 무시할 수는 없다. 직계 가족 중에 치매 환자가 있으면 치매 발생 확률이 2배 가량 올라가므로 치매 가족력이 있는 사람이 기억력 장애를 보이면 치매 검사를 미리 잘 받아볼 필요가 있다.

혈관성치매는 알츠하이머병 다음으로 흔한 치매의 원인이다. 뇌졸중(뇌경색, 뇌출혈 같은 뇌혈관질환)이 반복해서 생긴 뇌 손상의 결과 발생한다. 알츠하이머병과 달리 치매가 갑자기 올 수 있으며 뇌졸중이 재발할 때마다 계단식으로 진행하는 특징을 보인다.

검사와 치료법, ‘치매 치료제’는 개발될까

요즘 의원이나 보건소에서 간이정신상태검사 같은 치매 선별 검사를 조기 검진 목적으로 많이 시행하고 있다. 이런 검사에서 인지기능 장애가 판정되면 큰 병원에서 정밀검사를 받아보는 것이 좋다. 비타민B12, 갑상선기능검사 등의 혈액검사와 여러 인지기능을 두루 평가해보는 신경심리검사, 그리고 뇌 MRI 같은 영상 촬영을 받는다.

알츠하이머병을 확실하게 진단하는 목적으로 PET 촬영(양전자방출단층촬영)을 하기도 한다. 뇌 신경세포를 파괴하는 ‘베타아밀로이드’가 뇌에 쌓여 있는지 여부를 정확하게, 또 조기에 찾아내서 보여주기 때문이다.

일단 치매가 진단되면 그 원인 질환에 맞춰 치료를 시작해야 한다. 치매는 대부분 뇌 신경세포 손상에 의한 것이다. 뇌 세포는 한번 망가지면 되돌릴 수 없으므로 근본적인 치료는 아직까지는 어렵다. 혈관성치매는 뇌졸중이 반복되면서 악화되므로 혈전 생성을 방지하는 항혈전제나 고혈압약 들을 적절히 써서 뇌졸중 재발 방지를 하는 것이 중요하다.

알츠하이머 치매는 뇌 신경세포 손상의 결과로 생기는 ‘아세틸콜린’이라는 신경전달물질 부족을 ‘콜린분해효소억제제’라는 약물을 써서 해소시키는 것이 주된 치료다. ‘아리셉트’ 같은 약물이 대표적이다. 그러나 이러한 약은 병의 원인이 되는 베타아밀로이드의 생성이나 제거에 영향을 주지 못하므로 증상 개선제에 불과하고 병의 진행 경과를 바꾸지는 못한다.

최근에 베타아밀로이드에 대한 항체를 이용한 치료 연구가 활발한데, ‘아듀카누맙’이라는 항체 치료 약물이 뇌의 베타아밀로이드를 크게 줄이고 좋은 임상 시험 성적을 보여 현재 FDA에 승인 신청을 내놓은 상태이다. 잘하면 연내에 알츠하이머병 최초의 본격적인 치료제가 탄생할 가능성이 있다.

생활 습관 고치는 예방이 중요

치매에 효과적으로 대비하기 위해서는 평소 예방에 신경을 많이 쓸 필요가 있다. 치매는 뇌 건강을 지키지 못해 생기는 일종의 ‘생활습관병’이라고도 할 수 있기 때문이다. 좋은 생활 습관을 통한 예방이 매우 중요하다.

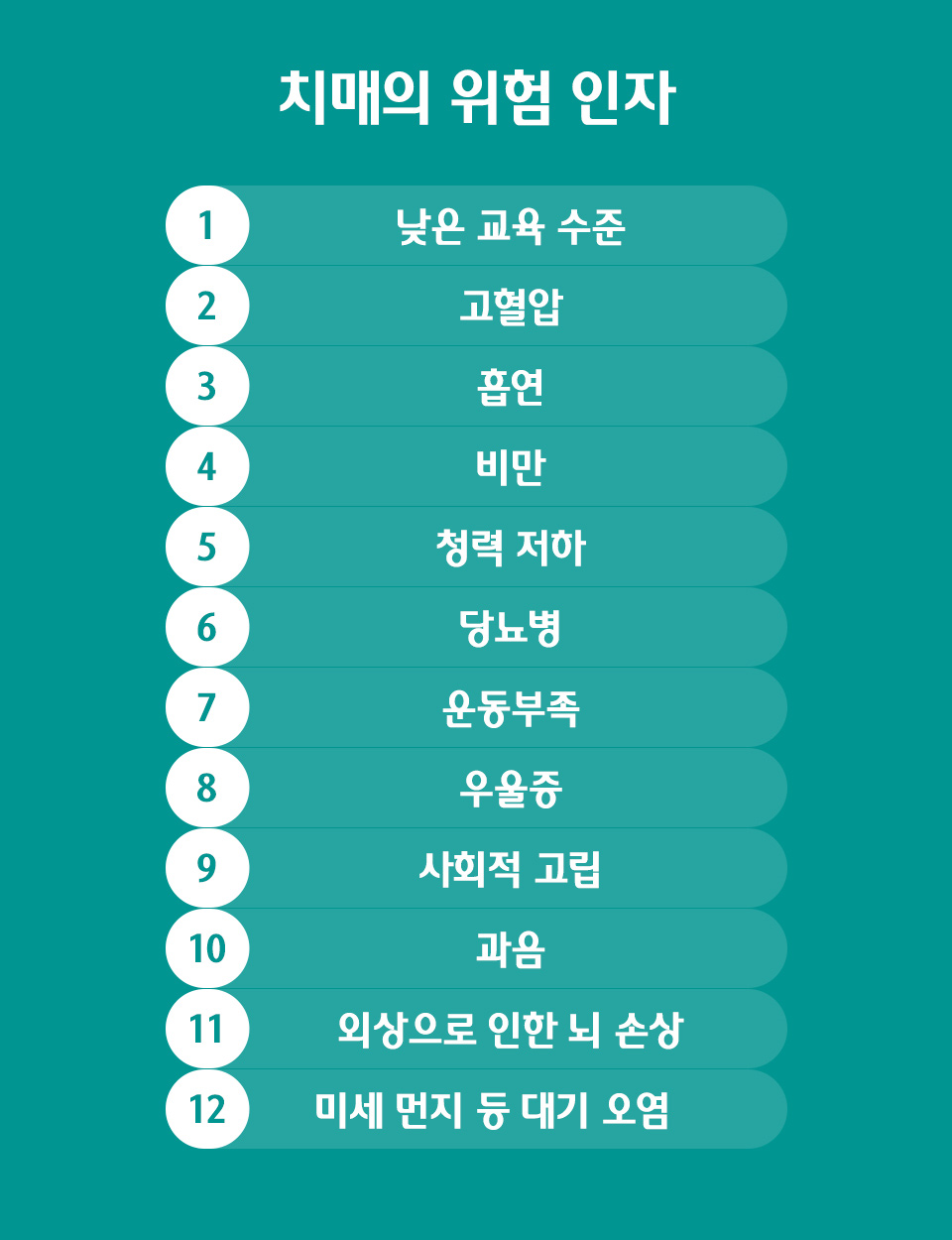

여러 가지 요인들이 개입돼 발병하는 치매 위험 인자 중 ‘고령’(65세 이상의 나이)과 ‘아포E 지단백 특정 유전자형’(보통 APOE4라고 함)이 잘 알려져 있다. 하지만 이런 위험 인자는 노력한다고 해서 달라질 수 있는 것이 아니다. 자연히 스스로 바꿀 수 있는 치매의 위험 인자에 눈길이 쏠린다. 작년에 ‘란셋(Lancet)’이라는 세계적인 의학 잡지에 소개된 대표적인 이러한 위험 인자로 다음의 12가지를 강조하고 있다.

출처: 의학잡지 ‘란셋’

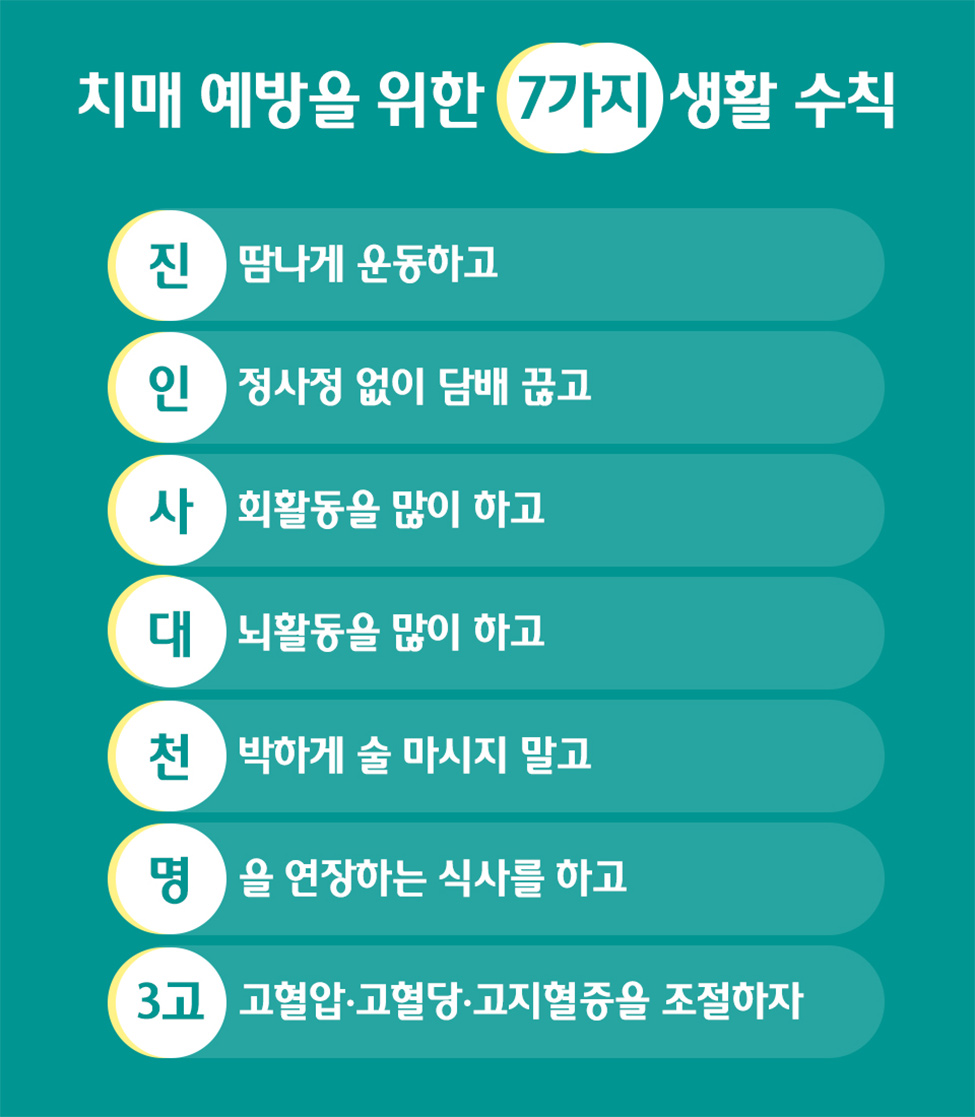

이런 위험 인자들을 평소의 건강한 생활습관으로 멀리하고 인지 기능을 잘 보존할 수 있는 7가지 생활수칙을 소개한다. ‘진인사대천명 쓰리고’다. 대한치매학회와 중앙치매센터의 치매 예방 홍보 문구이기도 하다.

이러한 노력을 잘 기울여 그야말로 ‘진인사대천명’하면 분명 좋은 결과가 올 것이다.

출처: 대한치매학회

치매의 비용도 고민해야

중앙치매센터는 치매환자수가 2025년 100만명을 넘어서고, 2050년에는 전체 노인의 16%가 치매를 앓을 것으로 예상한다.

65세 이상 추정 치매환자 수

750,488명

치매환자 총 관리비용

15조3000억원

GDP대비 치매환자 총 관리비용 비율

0.81%

치매환자 1인당 연간 관리비용

1851만원

직접 의료비(국가지원) 988만원

간접 의료비 863만원

출처: 중앙치매센터

치매 환자 1인에 드는 비용은 연간 1851만원으로 알려져 있다. ‘치매국가책임제’로 국가가 직접 의료비(988만원)를 부담하더라도 나머지 간접 의료비(863만원)는 개인이 부담해야 하는 실정이다. 치매라는 병에 대해서만 알아볼 것이 아니다. 대표적 ‘고령기 리스크’인 치매의 비용 또한 어떻게 대비할지 공부하는 자세도 중요하다.

글 이재홍

서울아산병원 파킨슨·알츠하이머센터 소장

· 전 대한치매학회 이사장

· 울산의대 서울아산병원 교수