인류 최초의 신용카드

누가 만들어 썼을까?

어떤 디자인의, 어떤 혜택의 카드를 쓰느냐가 곧 라이프스타일을 가늠하는 역할을 하기 때문이다. 시대에 따라 다양한 모습으로 변화해 온 신용카드, 그 시작은 언제이며 또 어떤 변화를 거쳐 오늘에 이르렀을까?

스마트폰 하나로 간편하게 결제하고 이체하는 모바일 금융시대다. 조만간 플라스틱 신용카드는 사라질 지 모른다는 이야기도 나온다. 하지만 간편결제 페이의 등장이 신용카드와의 작별을 의미하지는 않는다. 신용카드 업계에서도 다양한 방법으로 페이 시장에 진입하며 변화를 모색하고 있고, 여전히 신용카드는 우리에게 가장 익숙한 결제지급 수단이다. 여신금융협회에 따르면 지난해 말 국내 신용카드 이용 수는 1억 2,417만 장으로 전년 대비 648만 장 늘었다. 경제활동인구 1인당 신용카드 보유량은 4.4장으로 나타났다.

좌)비자(VISA) 카드 시대별 변천 모습

(우) 미국사업가 프랜시스 맥나마라가 만든 ‘다이너스 클럽 카드(Diners Club Card)’

‘신용카드(Credit Card)’란 용어가 가장 처음 사용된 것은 뜻밖에도 1888년 소설가 에드워드 벨라미(Edward Bellamy)가

발표한 공상과학소설

프랜시스 맥나마라가 신용카드를 만들게 된 일화가 재미있다. 그가 뉴욕의 어느 레스토랑에서 식사를 하고 계산을 하려는데 지갑을 호텔방에 두고 와서 곤란한 상황에 처했다. 다행히 부인과 연락이 되어 낭패는 면할 수 있었는데 이 일을 겪은 후 자신과 비슷한 경험을 한 사람들이 많다는 점에 착안해 변호사인 친구와 함께 레스토랑에서 현금을 대체할 수 있는 ‘카드’ 사업을 구상했다는 것이다.

그는 자신이 곤란한 경험을 했던 뉴욕의 레스토랑 메이저스 캐빈 그릴(Major’s Cabin Grill)을 시작으로 14개의 레스토랑을 가맹점으로 확보했다. 최초의 신용카드를 ‘다이너스 클럽 카드(Diners Club Card)’라고 부른 이유도 ‘식사를 하다(dine)’와 동료 또는 멤버십의 의미를 담고 있는 ‘클럽(club)’을 조합한 것이다. 다이너스 카드는 그 이름처럼 레스토랑에서 식사 후 비용을 지불하는 수단으로 시작됐다. 이후 회원수가 크게 증가하면서 미국 주요 도시를 비롯해 전세계에 다양한 가맹점이 생겼고, 국제적인 신용카드로 자리매김하게 되었다. 1958년에는 아메리칸 익스프레스(American Express)와 뱅크아메리카드(BankAmericard)(현 비자(Visa))가 카드사업에 뛰어들며 플라스틱 머니 시대가 열렸다.

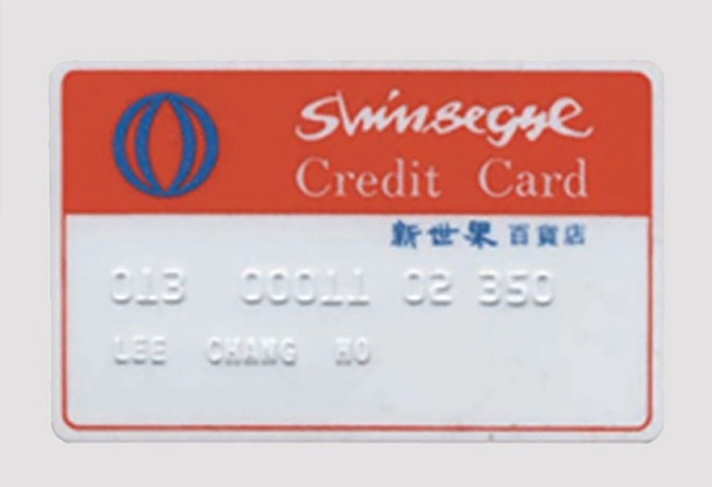

1967년 신세계백화점에서 발급한 국내 최초의 신용카드

국내 최초의 신용카드는 1967년 신세계백화점이 발급한 카드다. 물론 신세계백화점에서만 사용할 수 있고, 소수의 사람들에게만 발급되었다는 점에서 현재의 신용카드와는 다르지만 카드로 물건을 구매한 후 비용을 지불한 방식이라는 점에서 한국 최초의 신용카드로 인정받아 기네스북에 등재됐다. 국내에 신용카드 서비스가 본격적으로 시작된 것은 1978년 외환은행(현 KEB하나은행)이 비자 인터내셔널과 제휴해 여행자를 대상으로 한 비자카드(VISA Card)를 발급하면서부터다. 1980년에는 국민은행(현 KB국민은행)이 카드사업에 뛰어들었고 이어 국내 다른 은행권에서도 신용카드 관련 업무를 시작하면서 본격적인 신용카드 시대가 열렸다. 이후 1987년 신용카드법 제정으로 LG카드(현 신한카드), 삼성카드 등 대기업 계열의 전업 카드사가 등장했고, 은행에서도 카드사업 부문을 분리해 국민카드, 외환카드 등 은행계 카드사를 설립되면서 신용카드의 보급이 가속화되었다.

현재 플라스틱 신용카드의 앞면(위)과 뒷면(아래)

신용카드 사용량이 증가하면서 신용카드 정보를 전산을 통해 확인하는 신용카드조회단말기 보급이 시작됐고, 카드 뒷면의 마그네틱 선(Magnetic Stripe, MS)에 자기(磁氣)로 정보를 입력하고 이를 읽어 정보를 전송하는 ‘마그네틱 결제’가 등장했다. 그동안은 종이를 카드 위에 대고 양각으로 박힌 카드 번호 등을 긁어서 카드전표를 만들다가 조금 더 발전해 압안기 위에 신용카드와 빈 전표를 올려 놓고 압력을 가해 전표를 만드는 아날로그 방식이었다. 신용카드조회단말기에 카드 뒷면의 검은 띠인 마그네틱 선을 긁기만 하면 결제가 되니 ‘신용카드로 결제한다’란 의미를 ‘카드를 긁다’로 표현하기 시작한 건 이 때문이다.

마그네틱 결제 방식이 가진 복제 위험 등 한계가 제기되면서 2002년 보안성이 더 우수한 집적회로반도체(Integrated Circuit, IC) 칩이 등장했다. 카드 정면에 금색 또는 은색의 정사각형 칩이 박힌 것이 IC카드다. 결제 방식이 가로로 ‘긁는’ 것에서 세로로 ‘꽂는’ 방식으로 바뀌니 디자인도 기존의 가로형에서 세로형으로 변화하기도 했다.

카드사들의 차별화 전략가로, 세로형 신용카드가 출시됐지만 크기는 왜 그대로일까? 실물 플라스틱 신용카드는 가로 8.6cm, 세로 5.4cm의 고정된 크기다. 국제표준화기구(ISO) 규격에 따른 것이다. 강제 사항이 아니지만, 국제적으로 통용되는 규격이기 때문이다. 물론 기존 크기보다 작은 신용카드가 잠시 등장하기도 했지만 사라졌다.

신용카드의 용도도 단순한 결제수단에서 마일리지 적립, 할인 등 다양한 서비스 혜택을 내놓으며 진화를 거듭했다. 비슷비슷한 카드 서비스의 한계를 극복하기 위해 작은 플라스틱 카드를 캔버스 삼아 인기 캐릭터나 명화, 혹은 예술인과의 콜라보레이션, 셀프 디자인까지 다양화를 시도하기도 했다. 2000년대 초반부터는 전시, 뮤지컬, 콘서트 등 다양한 문화 마케팅을 시도하며 소비자들에게 다가가고 있고, 최근에는 SNS를 통해 고객과의 소통강화를 위해 노력하고 있기도 하다.

모바일 시대, 달라진 것은?카드사에서 가장 혁신적이었던 한해는 2015년이라 할 수 있다. 2015년 국내 최초로 모바일 전용 신용카드가 출시되면서 플라스틱 카드를 발급받을 필요 없는 시대를 맞았다. 금융위원회가 실물 없는 ‘모바일 카드’에 대한 유권해석에 “가능하다”는 답변을 내려줬기 때문이다. 또한 같은 해 삼성전자가 간편결제 서비스인 ‘삼성페이’를 국내 최초로 선보이며 자사 스마트폰을 카드단말기에 접촉하는 것만으로 결제할 수 있는 기술을 최초로 도입했다.

간편결제는 신용카드나 계좌 정보를 스마트폰에 등록하고 지문인식이나 비밀번호를 입력해 간단하게 결제하는 시스템을 말한다. 간편결제 시장이 급성장하기 시작한 것은 코로나19 영향이 컸다. 기술의 발전과 비대면 사회라는 상황이 겹치면서 2020년 간편결제가 대세로 떠올랐다. 금융감독원에 따르면 지난해 기준 국내 간편결제 서비스사는 네이버페이, 카카오페이 등 포털·핀테크사(29개)와 하나페이, KB페이 등 금융사(15개), 스마트폰 제조사인 삼성페이와 LG페이 등 46곳, 올 3월 애플페이가 한국에 상륙하면서 페이 시장은 더 치열해졌다.

신용카드의 진화는 계속된다간편결제를 이용하는 사람들이 증가하면서 카드업계에서도 간편결제 서비스를 주목하고 있다. 카드 혜택에 간편결제를 추가하거나 카드사의 간편결제를 출시하고 있다. 한국신용카드학회 서지용 학회장은 “현재 플라스틱 신용카드 사용보다 모바일 간편결제를 늘려가는 소비자들이 늘고 있는 추세다. 특히, 젊은 소비자들이 페이를 선호하고 있어 향후 젊은 계층이 사회의 주요 소비자층으로 성장할 경우 모바일 간편결제 수단이 대세가 될 가능성이 높다.”면서 “향후에는 카드사가 메신저 기반의 결제 플랫폼을 통해 결제 서비스를 제공하는 시대가 도래하고, 보편적인 결제수단으로 활성화 될 것으로 보인다. 최근 마스터카드는 페이스북 메신저 기반으로 ‘마스터패스’라는 자체 결제 플랫폼을 통해 결제서비스를 제공하고 있다”고 말했다. 신용카드의 변화는 앞으로도 계속될 것으로 보인다. 간편결제 시대에 대처하는 신용카드사들의 새로운 서비스와 혜택을 누리는 행복도 기대된다.

글 _ 신영미 기자

사진‧자료 _ 한국신용카드학회 제공