Poetic Forensic

2025.10.13

![]() 전시정보

전시정보

| 전시명 | | Poetic Forensic |

|---|---|

| 장소 | | H.Art1 3F, 4F |

| 전시날짜 | | 2025.10.3~2025.10.30 |

| 참여작가 | |

김재욱, 김지민, 남민오, 서정우, 송다슬, 신성민, 아하콜렉티브, 이서진, 이영서, 전영현, 정성진, 최우형, 하카손, 황민규 (총 14명) 출품작: 약 40점 |

데이터는 세계 속에서 포착된 사실의 단편이자, 아직 맥락화되지 않은 기호의 집합입니다. 정보는 이러한 데이터가 해석을 거쳐 의미를 획득한 상태를 가리킵니다. 데이터가 잠재적 가능성의 층위에 머무는 반면, 정보는

구체성과 차별성을 통해 세계를 조직하고 인식을 재구성합니다. 디지털 환경 속에서 이 둘은 끊임없이 교차합니다. 축적된 데이터는 때때로 무의미로 전락하고, 불완전하거나 왜곡된 정보는 역설적으로 세계를 더욱 정밀하게

드러내기도 합니다. 중요한 것은 참과 거짓의 단순한 판별이 아니라, 데이터와 정보가 남긴 균열과 공백을 통해 세계를 다시 사유하는 방식입니다.

《Poetic Forensic》은 이러한 문제의식에서 출발합니다. 본 전시에서 포렌식(Forensic)은 사실을 단정적으로 규명하는 절차가 아니라, 파편화된 데이터와 불완전한 기록 속에서 존재론적 의미를 추적하는

예술적 탐구입니다. 동시에, 이 과정은 필연적으로 포에틱(Poetic)한 차원으로 확장됩니다. 데이터의 오류는 단순한 결함이 아니라, 새로운 감각과 상상의 가능성을 열어주는 계기로 작동합니다. 참여 작가들은 비선형적

서사, 불확실한 흔적, 변형된 이미지를 통해 기록과 망각, 진실과 허구의 경계를 흔들며 새로운 의미망을 구축합니다.

본 전시는 차세대 작가들의 실험적 시도를 통해 기술 이후의 세계에 대한 예술적 해석을 제시합니다. 기술적 사고와 디지털 데이터가 남긴 흔적 속에서 혼란과 통제 상실의 감정을 포착하고, 그 불안정한 진동을 시적

포렌식(Poetic Forensic)으로 들여다봅니다.

<김재욱, 신한국생도 新韓國生圖 (New Life in Republic of Korea), single channel video, 1' 00'' loop, 5712 x 1176 px, dimension variable, 2020>

김재욱은 시간과 공간의 관계성을 휴머니즘적 시각에서 탐구하며, 뉴미디어 매체를 통해 이를 시각화합니다. 그는 영상을 중심으로 평면 2D와 입체 3D, 스틸 이미지와 무빙 이미지, 실사와 그래픽 등 다양한 요소를 해체하고 결합하는 디지털 콜라주 방식을 활용합니다. 이를 통해 전통과 현대, 실제와 가상의 경계를 넘나드는 초현실적 스토리텔링을 구현합니다. 그의 작품 속 도시는 의인화되어 살아 숨 쉬며, 인간과 세계의 변화와 순환 속에서 공존하는 순간을 시각적으로 드러냅니다.

<김지민, Prototype Temple: 6ft Under_ Valley, AI frameworks, AI generated video data base, 7' 08'', variable size, 2024>

김지민은 서구 문명과 고고학에 대한 애착과, 그 과정에 수반된 폭력과 대상화의 문제를 함께 반영하여 작업에 다양한 문명의 상징을 담아냅니다. 중간자의 정체성과 인식을 바탕으로 추상회화와 키네틱 설치로 이를 재현합니다. 작가는 경험하지 못한 지나간 문명이 남긴 감정을 기억하고 욕망하며, 역사의 불분명한 형태와 기원을 추적합니다. 최근에는 회화, 사운드, 키네틱 오브제, 퍼포먼스를 무대기술과 융합한 토탈 인스톨레이션(Total Installation)의 형태로, 특정한 장소를 몰입형 가상 공간으로 전환하는 실험적 작업을 진행하고 있습니다.

<남민오, Rocket Sequence #7 World(Farewell), 2 채널 비디오, 가변크기, 3분 20초(루프), 2025>

남민오는 미디어, 사운드, 퍼포먼스 등 다양한 매체를 활용하는 아티스트입니다. 그는 예측할 수 없는 영역—타자, 세계, 미래, 존재의 불확실성—에 주목하며, 이를 통제하기보다는 혼란과 불안을 그대로 수용하고 드러냅니다. 남민오는 이러한 예측 불가능성을 긍정하며 현대 사회의 부정성을 받아들이는 역설적이고 실험적인 작업을 이어갑니다. 그의 작업은 정착하지 않는 하나의 몸짓이자, 끊임없는 이동 속에서 활류를 만드는 영원한 이주입니다.

<서정우, 인(단순한 움직임)과, Display, Aluminum, Arduinio, Stepper motor, PETG, etc, 120 x 100 x 250 cm, 2024>

서정우는 복합 매체를 활용해 ‘결과는 원인과 변수의 합’이라는 개념을 탐구합니다. 그는 모든 결과가 명확한 원인과 개입하는 변수들로 이루어진다는 점에 주목하며, 이 과정에서 발생하는 질문을 시각 예술로 서사화합니다. 디지털 기술과 아날로그적 감성을 결합하여 우리가 인지하지 못하는 과정과 우연성의 미학을 탐구합니다. 그의 작업은 보이지 않는 과정과 변수들을 가시화함으로써, 당연하게 받아들였던 결과에 새로운 질문을 던집니다.

<송다슬, Digital Tapestry: Gram, 디지털 제너레이티브 무빙 이미지, 컬러, 무성, 13분 30초, 2024/2025>

송다슬은 스크린과 시각적 요소, 외부 현실이 서로 굴절되고 침범하는 방식을 응시하며, 이 경계에서 생성되는 ‘디지털 추상 무빙 이미지’의 생성론을 연구합니다. 이미지를 단순한 결과물이 아니라 소비자이자 생산자의 신체성이 기록된 사물로 인식하며, 현실과 이미지 데이터, 그리고 신체의 관계를 확장합니다. 이를 통해 신체성과 정체성이 변화하는 감각적 층위를 시각화하고, 물질과 가상이 상호 침투하는 혼종적 영역에서 새로운 존재 방식을 모색합니다.

<신성민, 스스로 구원하기, VR, 단채널 영상(16:9), 컬러, 사운드, 2024>

신성민은 영상 매체를 기반으로, 허구의 이야기를 통해 눈에 보이지 않는 구조를 탐구합니다. 현실을 재현하기보다, 드러나지 않는 질서나 흐름을 이야기로 구성하기 위해 허구를 하나의 도구로 사용합니다. 그는 꿈, 믿음, 이상향과 같이 형태가 없는 것들에 주목하며, 그것들이 우리의 감각과 기억에 어떻게 영향을 주는지를 서사 구조로 드러냅니다. 일상 속에서 무관심하거나 쉽게 잊히는 것들을 다시 환기하는 작업을 이어가고 있습니다.

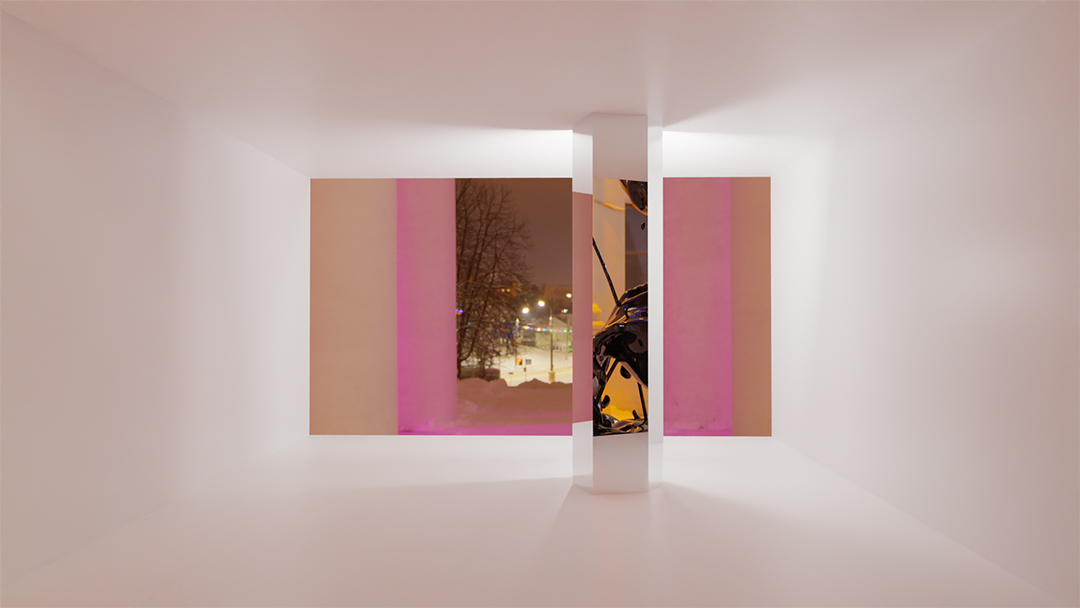

<아하콜렉티브, Object in mirror, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 3840×2160px, 반복재생, 2025>

아하콜렉티브는 전통 조형 원리인 공간 구성, 균형, 여백을 디지털 매체에 적용하는 방법을 탐구합니다. 이러한 원리들이 디지털 환경에서 어떻게 재구성되고 변형될 수 있는지 고민하며, 새로운 시각적 언어를 창조합니다. 감상자의 경험을 중심으로, 물리적·디지털 공간에서의 장소 개념을 확장하고, 복합적인 공간적 관계를 제시합니다.

<이서진, LINK : 최적화 진행중, 필라멘트, 미디어, 돌, 가변설치, 2022>

이서진은 디지털 매체와 기술의 발달로 무한히 복제되는 이미지들 속 현실을 보여줍니다. 원시적이고 역사성을 지닌 돌과 같은 물리적 오브제를 출발점으로 삼아 데이터를 생성하며, 이를 통해 과거의 판타지가 이미 현실에 편입되었음을 인식하게 합니다. 그는 가상 체험과 물리적 현실을 교차시켜 이미지 너머의 영역을 사유할 수 있는 지각적 경험을 제안합니다.

<이영서, Take you there, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 00:01:40, 2025>

이영서는 ‘아바타’라는 가상 존재의 표상을 중심으로 작업을 전개합니다. 인간의 사유는 부재마저 존재의 언어로 포섭하며, 존재하지 않는 존재를 만들어냅니다. 그의 작업은 관객을 끊임없이 관계 속에 던져 넣는 구조로 작동하며, 자아의 물리적·심리적 위치를 재조정하게 합니다. 이를 통해 반복적으로 생성되고 편집되는 존재의 경유성을 탐구합니다.

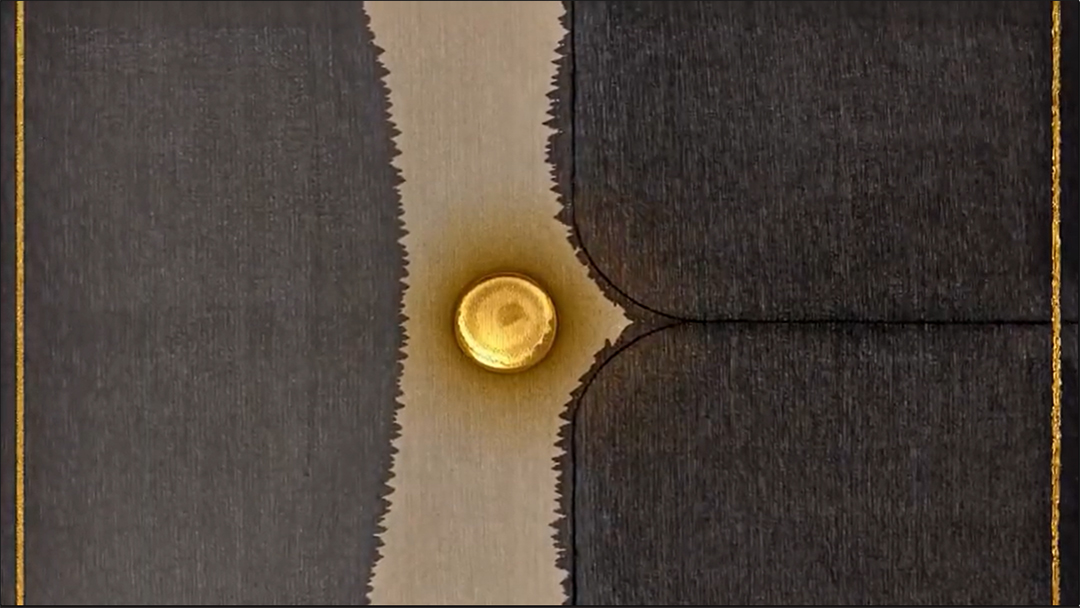

<전영현, 강철 인간 제조 공정, 단채널 HD 영상, 컬러,

사운드, 00:06:18, 2025>

전영현은 인체에 관한 관심과 상상을 바탕으로 인간 형태를 닮은 등장인물이 나오는 3D 애니메이션을 제작하고 있습니다. 작품 속 등장인물은 ‘피규어’라고 불립니다. 그들은 목각인형 형태로 작가가 원하는 대로 화면 속에서 움직입니다. 그들은 감정이 없어 보이고 성별, 나이, 표정, 말도 없습니다. 전영현은 이러한 특징을 가진 ‘피규어’에게 타인과 사회, 제도에 의한 억압과 제한, 부조리, 불안정의 상황들을 부여하며 하나의 수상한 인형극을 만듭니다. 이 과정을 통해 작가는 인간 존재의 불완전함과 유약함, 외부 세계의 부조리 앞에서 마주하게 되는 한계와 갈등을 드러내고 있습니다.

<정성진, Gaze(응시), 종이, 알루미늄 프로파일, 24인치 모니터 1대, 가변설치, 2024>

정성진은 꿈속 내면적 체험을 통해 무의식의 구조를 탐구합니다. 그는 디지털 매체를 통해 꿈을 대안적 공간으로 구현하고, 기억과 감정을 추상적 이미지로 형상화합니다. 과정의 우연성과 즉흥성에 주목하며, 가상의 데이터와 실재의 물성을 교차시켜 불완전한 의식을 예술적 태도로 연결합니다. 최근에는 개인적 차원을 넘어 도시 속 사회적 무의식을 시각화하는 작업으로 확장하고 있습니다.

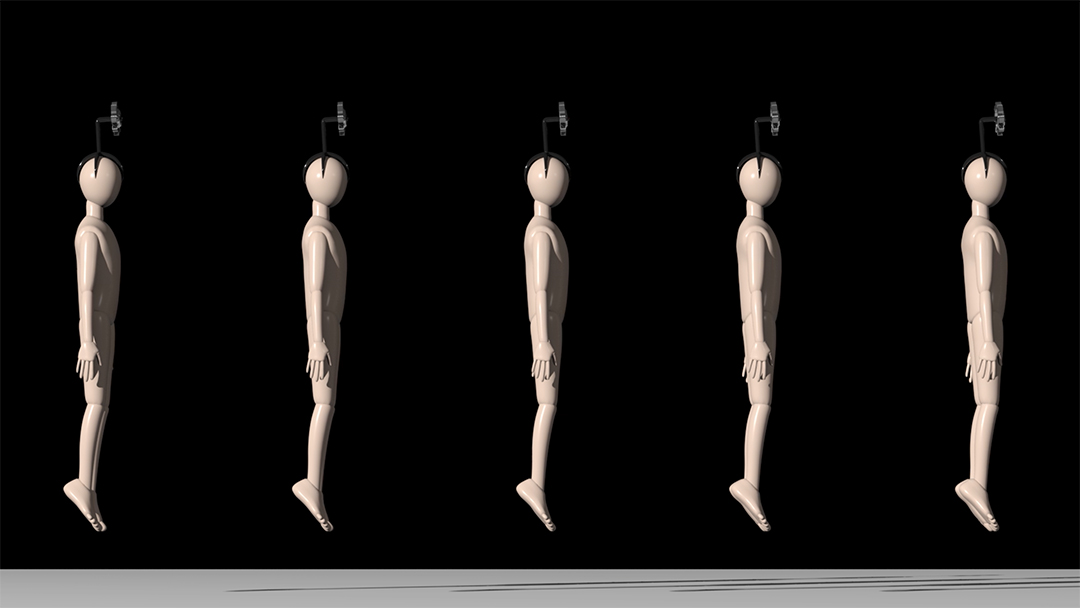

<최우형, 휴먼 리사이클, Multimedia, 컬러, 스테레오 사운드, 2024>

최우형은 축적된 신뢰와 기술 발전의 이면에 존재하는 붕괴의 전조에 대한 불안을 수면 위로 끌어올립니다. 작가는 우리가 신뢰해 온 사회 질서와 경제 시스템이 얼마나 위태로운 기반 위에서 작동하는지를 질문하며, 금융 자본주의의 붕괴 이후를 가정한 가상 세계를 구축합니다. 게임이라는 형식을 통해 몰입적인 디지털 상호작용 구조를 설계하고, 가상과 현실의 경계를 흐릿하게 만드는 방식으로 디스토피아적 리얼리즘을 재해석하는 실험을 이어가고 있습니다. 최근에는 뉴럴링크와 같은 동시대 과학기술에 관심을 갖고, 이를 둘러싼 기술 낙관주의와 존재론적 위기의 정서를 병치하여, 종말 이후의 역사를 서사화하는 작업을 진행하고 있습니다.

<하카손, Crip Body, 메탈, 레진, 모터, 조명, 압축 스프링, PVC, 가변설치,

2024>

하카손은 제2의 피부를 탐구한다. 신체를 덮는 물질과 걸치는 행위를 탐색하며, 인체와 사물이 공간과 어떻게 관계 맺는지를 연구합니다. 형상의 안과 밖의 변화에 주목하며, 이로부터 본래의 형상과 그 성질이 달라지는 지점을 찾으며, 이러한 변이를 도와주는 매개체, 체결 방식, 행위의 유연한 양면성을 지향하고 있습니다. 작가는 아름다움을 ‘생기 있는 움직임’으로 정의하며, 인체, 기계, 공간이 그리는 새로운 운동성을 분석합니다. 최근에는 신체와 공간의 경계와 접점을 유체가 생성하는 흐름으로 살펴보면서 신체의 물리적인 경계를 여러 층위의 물성과 동작으로 해방하는 것에 관심을 가지고 작업을 이어 나가고 있습니다.

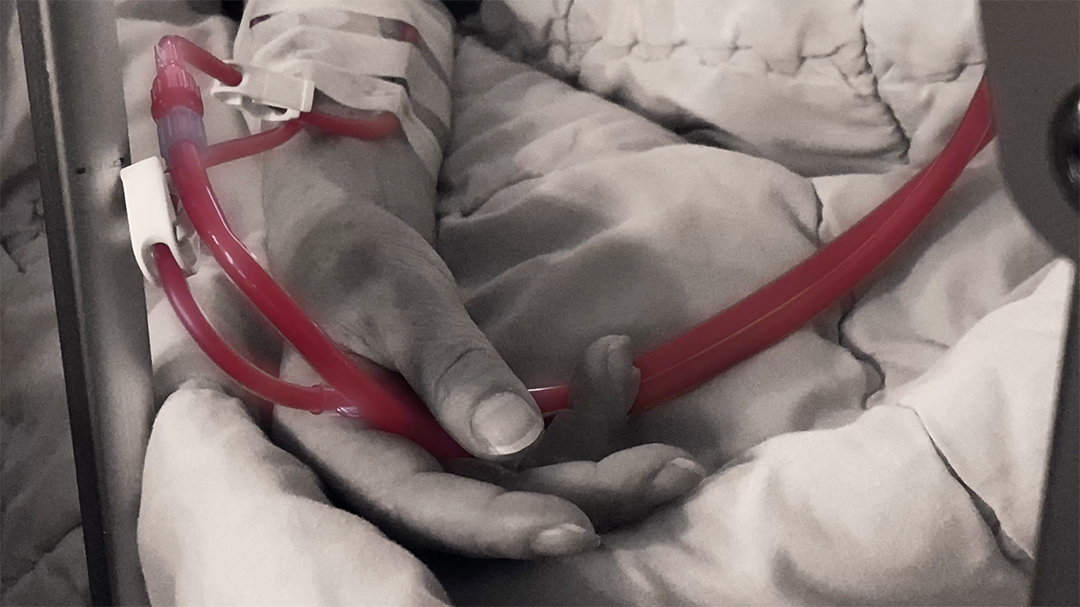

<황민규, pulse, 단채널 영상, 컬러, 사운드, 00:15:51, 2025>

황민규는 모큐멘터리, 서브컬처 기반 파운드 푸티지, 사진 콜라주 등 다양한 매체를 통해 동시대의 불안정한 현실을 탐구합니다. 작가는 가족과 지인의 일상 기록, 뉴스와 시사 프로그램, 영화와 애니메이션 등 서브컬처의 이미지를 수집하고 재편집하여, 현실과 가상의 교차 지점을 드러내고 있습니다. 미시적인 일상과 극적인 SF적 세계관의 충돌은 현실의 불안한 이면을 드러내고 나약한 인간상을 드러내는 장치로 작동합니다. 황민규의 작업은 단순한 이미지 재구성을 넘어 세기말적 디스토피아 세계관이 현재의 사회와 맞닿아 있는 방식을 보여주며, 우리가 살아가는 시대의 복잡성과 모순을 탐구합니다.

전시기획ㆍ글. 심선용 큐레이터

상업화랑

추천 콘텐츠